寒假期间,四川农业大学动物医学院赤血丹心实践团队踏访赣蜀大地,以“寻根铸魂”为主线,深入江西省宁都县中央苏区反“围剿”战争纪念馆、宁都起义纪念馆及四川省达州市等地,通过沉浸式研学、多维调研与创新传播,探寻红色精神的当代传承密码,为新时代青年赓续红色血脉注入实践智慧。

步履铿锵:红色地标中的历史叩问

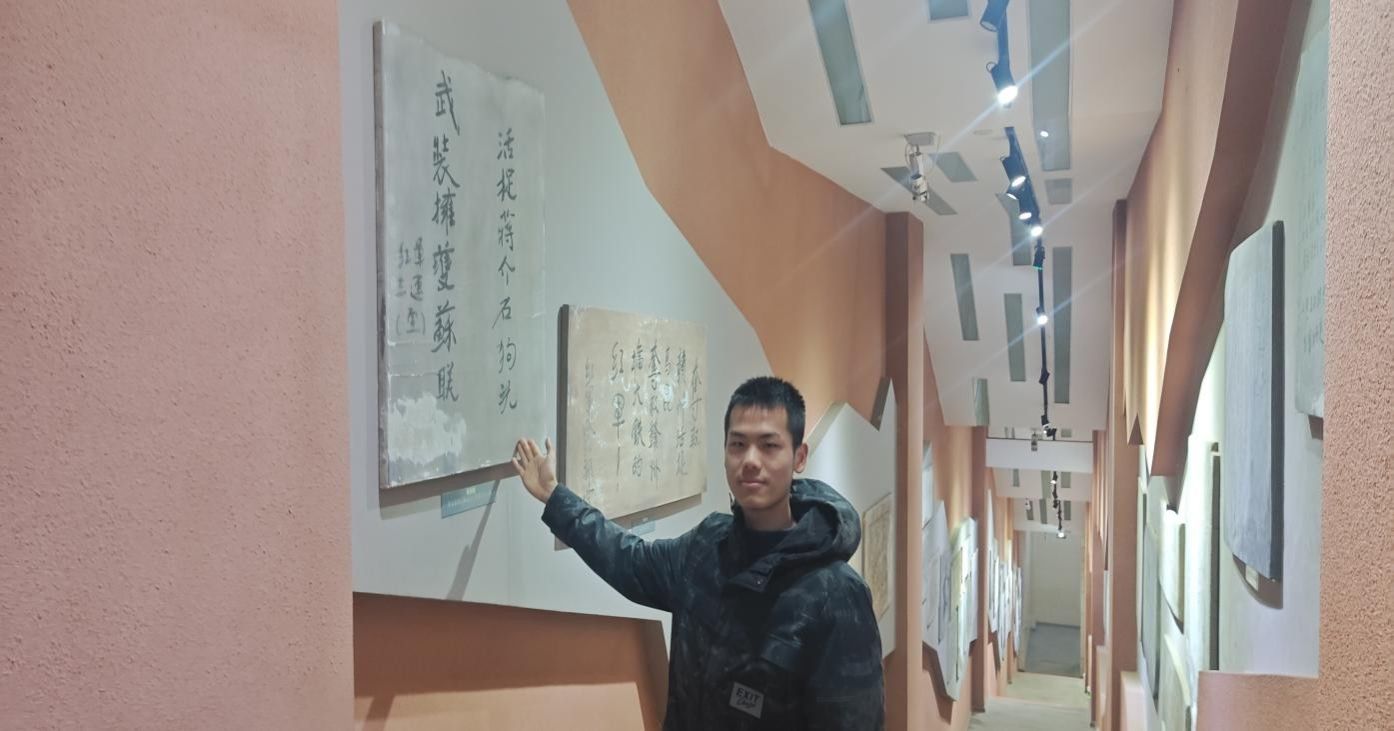

2月9日,在宁都县中央苏区反“围剿”战争纪念馆,团队成员通过投影技术再现的“黄陂大捷”场景,直观感受五次反“围剿”战役的壮烈。馆内陈列的《红色中华》报影印件、红军手绘作战地图等珍贵文物,无声讲述着“以少胜多、以弱胜强”的军事奇迹。其中一块石板上面写着“武装拥护苏联,活捉蒋介石狗头”,这让团队成员们想起了毛主席的一句话:“战略上藐视敌人,战术上重视敌人。”

转至宁都起义纪念馆,团队聚焦1931年起义事件的历史逻辑,梳理国民党第26路军官兵思想转变的脉络。馆内展出的起义官兵手书《告全国同胞书》复刻件,揭示了“兵心向党”的内在动因。团队成员借助数字档案库,对比分析起义前后红军政策对瓦解敌军斗志的关键作用,为当代思想政治教育提供历史镜鉴。

薪火永续:青春力量的时代答卷

此次实践中,团队累计完成红色宣传了解情况问卷36份,调查数据显示,94.44%的受访者认可红色文化的重要性,但实际兴趣却呈现“高认同、低参与”的分化现象。这种看似矛盾的结果,实则揭示了当代青年精神世界的真实图景:他们并非对红色文化无动于衷,而是渴望在历史叙事与个体经验之间找到共鸣点。当《钢铁是怎样炼成的》仍以80.56%的阅读率成为经典时,年轻人也在期待新时代的“保尔·柯察金”——那些既承载理想信念,又具有人性温度的故事。这种期待背后,是青年群体对“真实感”的渴求。调查结果又显示,受访者们希望看到红色文化中鲜活的生命力,那些在战火中淬炼的信仰、在困境中坚守的初心。

寒风凛冽,难掩赤子热忱。“赤血丹心”实践团队以脚步丈量历史厚度,以科技激活文化脉搏,诠释了新时代青年“知所从来,明所将往”的使命担当。正如宁都起义纪念馆墙上的鎏金大字——“觉醒者终成燎原火”,红色精神的传承,正因这样的青春实践而生生不息。