四川农业大学动物医学院党员调研团第一分队紧扣“强农兴农”红色基因传承实践主题,以“专业实践赋能农业发展、红色初心指引服务方向”为核心,于2025年7月29日至8月12日开展为期15天的暑期社会实践活动。团队成员立足动物医学专业特色,分赴实训基地、科研院所、动物医院、养殖一线等场景,在临床诊疗、科研实训、跨学科交流与基层服务中,将“强农兴农”的红色使命融入专业实践,既夯实了服务农业农村与动物健康的专业能力,又让红色基因在实操历练中焕发青春活力。

以匠心练本领,筑牢兴农基础

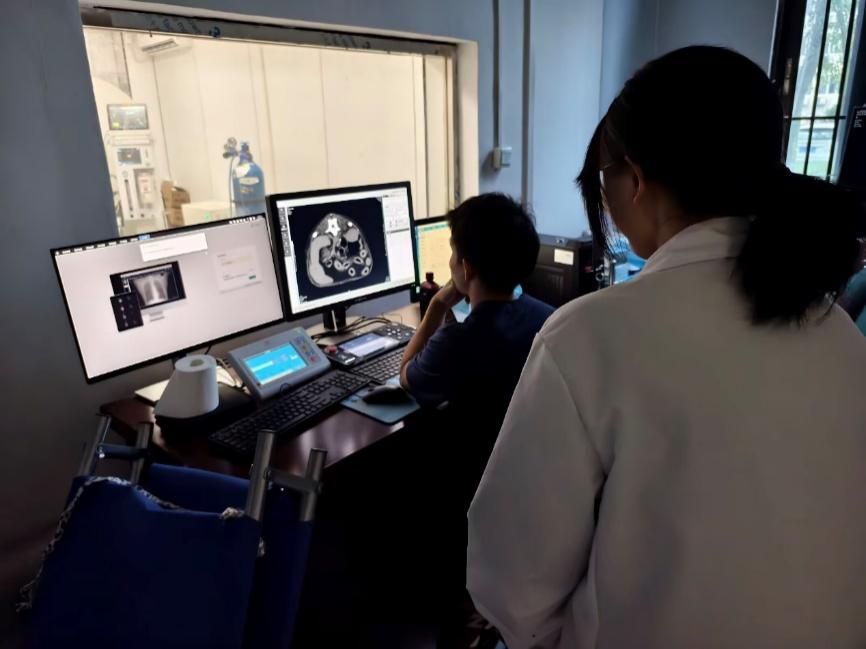

7月29日-8月12日,团队成员以“服务农业动物健康、保障养殖产业安全”为导向,展开高强度技能训练,将“强农兴农”的初心转化为扎实的实操能力。团队成员围绕临床诊疗全流程,每天投入2小时以上练习动物保定、缝合等基础操作——这些技能是保障牛羊猪等农业动物诊疗安全的关键;针对静脉穿刺、伤口缝合等难点,成员们则用模拟皮肤反复练习,3天内从最初打结松散、针距不均,到现在能在10分钟内完成标准结节缝合。成员们手上细微的伤口不仅是技能进阶的标志,更是对“用技术守护农业生产”承诺的践行。团队成员乔丽萍在心得中写道:“兽医工作不仅要精准,更要带着对生命的敬畏——农业动物关系着农户生计,我们的技术就是农户的‘定心丸’。”团队成员同步深入动物医院临床一线,参与诊疗与病例分析,从协助解读畜禽血常规报告、判断传染病类型,到实操缝合、采血,3天内快速将课堂理论转化为服务农业动物与宠物的实战能力,切实为“强农兴农”夯实技能根基。团队成员余凤悦表示:“认真学习临床诊断、手术操作等技术,并实操练习缝合、采血等基本技能。这让我们的队员能够理论结合实践,深知兽医责任,也发现自身的不足,后续我们会继续提升,为守护动物健康努力”。

(图为团队成员参与兽医临床手术操作训练)

(图为团队成员在动物教学医院实践学习)

以问题为导向,破解兴农难题

紧扣“强农兴农”中农业养殖的实际需求,团队部分成员主动对接一线科研任务,在解决实际问题中传承红色基因里的“攻坚精神”。成员姜凤于8月3日赴成都奶牛场开展犊牛健康监测——犊牛存活率直接影响奶牛养殖产业效益,是“强农兴农”需重点关注的环节。在实践过程中,姜凤冒雨完成12份3-6月龄犊牛新鲜粪便样本采集,并同步详细记录犊牛编号、日龄、腹泻症状及圈舍卫生评分,为后续分析犊牛腹泻病因、保障奶牛养殖安全提供基础数据;面对2份运输中温度波动超4℃的样本,她及时标记待复核,提前备好马斯特计数板与饱和食盐水,以严谨态度守护科研数据准确性,用行动诠释“兴农工作容不得半点马虎”。成员林欢聚焦科研基础能力提升,通过阅读农业动物疾病防控、畜禽健康管理相关的专业论文与综述,打磨实验设计思路。在面对复杂文献时,她沉下心逐句拆解,养成“追问式阅读”习惯:“这个实验设计能否应用到基层养殖场?结论对西南地区农业动物疾病防控有普适性吗?”她的思考始终围绕“科研服务兴农”展开,让红色基因中的“务实精神”融入科研思维。

(图为团队成员科研学习)

拓视野强素养,拓宽兴农路径

8月4日,为打破学科壁垒、探索“科技兴农”新路径,团队以“强农兴农”红色使命为指引,组织部分成员赴西北工业大学开展跨学科交流。成员肖思琪在重点实验室中,被工科精密仪器与严谨科研流程震撼,尤其关注自动化检测技术——这类技术若应用于农业动物疾病快速检测,能大幅提升基层养殖场的疫病防控效率。“自动化技术能帮农户减少等待时间,让疫病早发现、早治疗,这就是科技兴农的力量!”她在分享中强调,未来需加强“动物医学+工程技术”的学科交叉,用创新技术为“强农兴农”赋能。

(图为团队成员在西北工业大学参加跨学科交流)

8月12日,党员调研团第一分队为期15天的暑期社会实践正式收官。15天里,成员们从技能生疏到操作熟练,从“知道强农兴农”到“践行强农兴农”,在专业实践中传承红色基因,在服务需求中坚定使命担当。未来,团队成员将继续以“强农兴农”为指引,带着实践中的收获与思考,深耕动物医学领域,用专业技术守护农业动物健康、服务宠物家庭需求,让“强农兴农”的红色薪火在服务行业发展、助力乡村振兴的道路上持续传递。