近日,四川农业大学“回首家乡十年路,展望桑梓新征程”暑期社会实践团队开展“青春归乡探强农,解码家乡新蝶变”主题调研。调研团队通过线上线下问卷、实地走访及影像征集等方式,深入挖掘家乡近十年发展轨迹,以青春视角见证时代脉动,用实践诠释青年担当。

多维调研:用数据勾勒发展脉络

调研团队面向不同年龄、职业群体发放问卷,回收有效问卷 47 份。在年龄分布上,18-30 岁群体占比 97.87% ,在职业群体分布上,大学生群体——职业占比 93.62% 成为调研 “主力军”。他们以亲历者与观察者的双重身份,为家乡发展画像。

在经济发展维度,61.7% 受访者认为家乡经济 “有所提升,逐渐向好” ,17.02% 受访者感知 家乡经济“显著提升” 与展现产业活力(如乡村旅游占比 61.7% 、特色农业 44.68% )。民生改善领域中,住房条件(65.96% )、商业繁荣(55.32% )、娱乐活动(53.19% )成为 “最显著改善项”,这些数据映射出居民生活品质的升级。

交通与公共服务方面,超半数认可家乡改善成效:59.57% 受访者认为交通 “极大改善” ;61.7% 受访者肯定了公共服务 “较完善” ;生态环境上,65.96% 的受访者感知 “略有改善” ,空气、河流、绿化的变化成为家乡 “绿色发展” 的注脚。

今昔对比:以影像触摸时代温度

调研团队同步开展 了“家乡十年对比照” 征集。

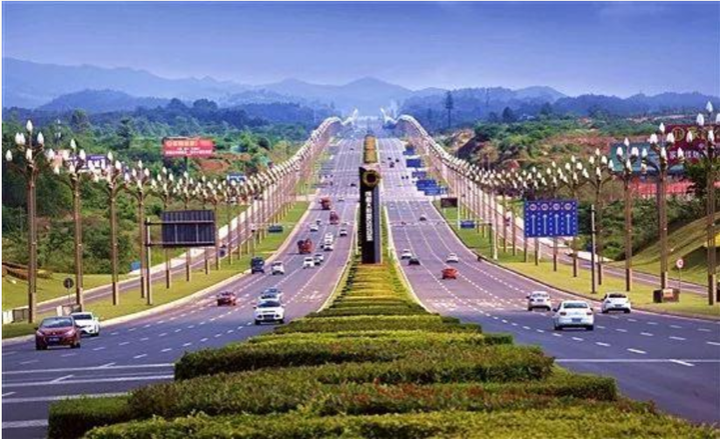

老照片中,街道上主要出行工具是自行车,公交车型老旧、线路有限(如图 1 )。而如今,新能源公交与网约车穿梭街巷,轨道交通与高速路网错综复杂(如图 2 ),“出行自由” 成为常态。两张照片的对比,映射出交通建设的跨越式发展。

(图 1 过去街道以自行车为主的出行场景)

(图 2 如今多样、便捷的交通出行环境)

旧照里,河岸绿化较少,环境较为杂乱;新照片中,岸线整治和绿化提升已完成,生态状况明显改善。如某乡镇广场,十年前建筑老旧、绿化单一(如图 3 );如今街道整洁、绿树成荫,生态与人居共融(如图 4 ),见证 了“绿色发展” 理念落地。

(图 3 过去乡镇广场旧貌)

(图 4 如今乡镇广场生态与人居共融新貌)

调研中,部分返乡创业者经历了从外地务工到回乡发展的转变,折射出家乡就业创业环境的改善。乡村旅游、电商等新兴产业不断发展(问卷调查结果显示乡村旅游占比 61.7% ),传统农业向 “特色化、现代化” 转型(38.3% 感知农业设备 “广泛使用” ),产业迭代为乡村经济发展提供了新动力。

在沿海地区调研中,港口变迁历程成为发展的部分缩影。旧照里(如图 5 ),码头设施简陋,货物装卸依赖人力,船舶零散破旧;如今(如图 6 ),现代化港口拔地而起,智能装卸设备高效运转,万吨巨轮有序停靠,滨海步道、观光平台串联起生态与经济,昔日单一货运港变身 “文旅 + 商贸” 活力岸线,海洋经济、滨海旅游等产业蓬勃发展,不断绘就向海图强新画卷。

(图 5 过去沿海港口旧貌)

(图 6 如今沿海港口及滨海区域新貌)

青春担当:以行动锚定振兴方向

基于调研,团队梳理出家乡发展 “待优化清单”:超七成受访者呼吁 “增加就业岗位”“提升公共服务” ,超六成呼吁政府关注 “保护传统文化” 方面。

调研队员表示,团队将持续深化成果,通过 “校地合作” 建言献策,或投身社会实践助力建设。如依托专业知识,为家乡特色农业打造品牌、为文旅产业规划提供方案;通过 “返家乡” 活动,参与乡村治理、文化传承项目,让 “青春智慧” 融入家乡发展脉络。

此次调研,是川农学子 “知农爱农、强农兴农” 的生动实践。从数据采集到影像记录,从田野访谈到手笔建言,他们以青春视角解码家乡十年变迁,既见证时代成就,更锚定青年责任 —— 让 “把论文写在祖国大地上” 从理念落地为行动,用担当续写桑梓振兴新篇章,为乡村振兴注入 “青春动能” 。

未来,这支青春力量将继续深耕,让调研不止于 “回望”,更成为连接校园与乡土、青春与振兴的桥梁,以点滴行动绘就 “家乡更美好” 的图景。