从党史课堂到养殖一线,红色传承小队在乡土中书写青春答卷

8月15日至21日,四川农业大学“红色传承小队”8名研究生与7名本科生奔赴四川多地,开展为期七天的“强农兴农”红色基因传承实践活动。团队将党史学习教育、问卷调研与产业实践紧密结合,在红色精神引领下探索现代农业发展路径,以专业实践响应乡村振兴战略。本次活动旨在通过实地调研与一线实践,深化青年学子对农业现代化建设的理解,增强知农爱农、强农兴农的责任感与使命感。

深学党史,筑牢强农思想根基

8月15日,小队在成都校区第八教学楼开展党史沉浸式学习,集体研读《中国共产党简史》《革命烈士传》,重点剖析“南泥湾开荒”大生产运动与“沂蒙红嫂”支前事迹等红色农业经典,夯实思想根基。队员们通过分组讨论、主题发言和影像辅助等多种形式,深入理解了红色精神在农业发展与农村改革中的历史意义与现实价值。在学习中,大家尤其体会到“自力更生、艰苦奋斗”的南泥湾精神对当前推动农业科技自主自强、保障粮食安全的深刻启示。

问卷深耕,把脉兴农时代课题

8月17日,团队结合四川农业产业特点,设计了涵盖农业科技应用痛点、红色兴农基因认知度及新农人职业发展诉求三大维度的15项核心问卷,题目包括技术创新、政策认知、职业路径等多个方面,力求全面把握农业转型升级中的现实需求与挑战。7月18日,小队走进农学院教学楼,对农学专业学生展开“靶向调研”。农学研究生表示:“问卷中‘智慧农业技术落地瓶颈’的提问具有现实针对性,启发我们思考如何将专业知识与国家战略相对接。”本次调研共回收有效问卷13份,统计结果显示,86%的受访者认同红色精神对农业科研具有持续激励作用,多数学生认为加强农业教育中的红色基因融合具有积极意义。

产业实践,体认兴农多维图景

8月19日,团队赴四川农业大学温江校区教学动物医院开展志愿实践。成员参与动物针灸护理环节,并协助医护人员进行日常监护与康复操作。实践中,队员们注意到许多药品原料来源于农产品加工副产品,从而认识到农业产业链延伸与多业态融合的重要性。此次活动让大家体会到“兴农不仅关乎粮食生产,更关乎整个大农业生态的繁荣”,进一步理解了现代兽医技术服务民生、保障养殖业健康发展的关键作用。

8月20日,小队走进成都市某规模化奶牛养殖场,实地学习TMR全混合日粮配制技术,详细了解原料配比、营养平衡与质量控制要求。队员们亲自操作自动化挤奶设备,并参观粪污处理区,考察牛粪经固液分离、发酵成肥的全流程,加深了对绿色循环农业模式的认识。大家纷纷表示:“科技兴牧是提升养殖效率、保障肉奶供应安全的核心举措。”

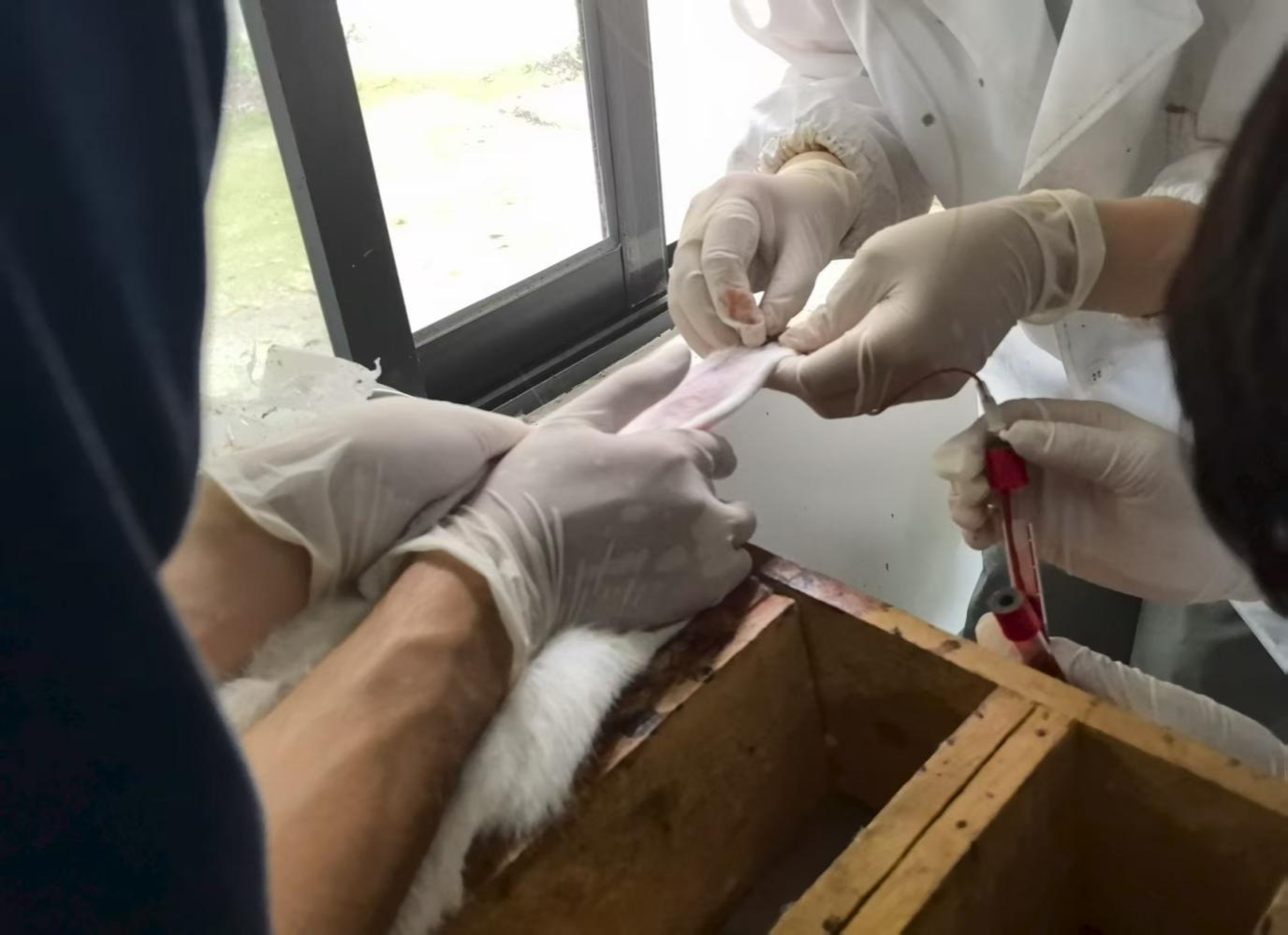

8月21日,团队参访现代养兔示范基地,现场观察智能环境控制系统如何通过物联网设备实时监测并调控兔舍温湿度,以及自动化投喂、清粪设备的工作流程,并交流兔耳缘静脉采血及血液指标检测技术。技术员介绍,通过基因选育与精准饲喂,该示范基地养殖效率提升30%,饲料浪费减少近半。成员深刻体会到数字技术与传统养殖深度融合不仅提高生产效益,也更有利于资源节约、环境保护和食品安全管控,是农业现代化的重要方向。

实践总结:红色精神照亮强农新征程

为期七日的“强农兴农”主题实践活动,使“红色传承小队”成员进一步认识到红色基因在新时代农业现代化建设中的传承路径与转化价值。大家一致认为,红色精神需实现三重转化:将“艰苦奋斗”的优良传统转化为农业科技攻关的韧劲,将“人民至上”的根本宗旨转化为对农产品质量安全的持续坚守,将“改革创新”的时代勇气转化为推动产业融合与乡村振兴的实际行动。

此次实践促进动医学子将红色精神内化为强农兴农的行动自觉,有效助力学校培育知农爱农新型人才,推动农业高质量发展。活动不仅强化了学生的专业实践能力与社会责任感,提升了团队协作与调查研究素养,也为加强基层服务、推进产学研结合和乡村振兴战略提供了青年智慧与力量。红色基因的传承不是空洞的口号,而是融入实践、见于行动的生命力。当青年一代既铭记历史,又掌握现代科技,便把“强国有我,兴农有我”的誓言真正写进了祖国大地。